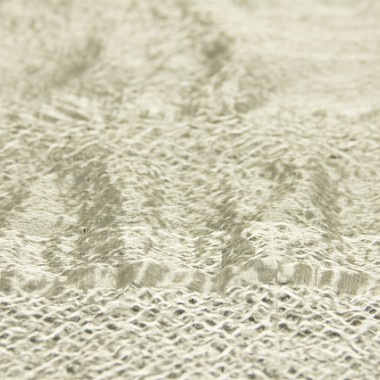

たった3g、1円玉わずか3枚分の重さのストールが空に舞う様は、羽衣という言葉そのもの。蚕が吐き出した生糸が作り出した繭から糸口を探す。そしてその糸口から、生糸を撚糸することなく蚕が吐き出したままの超極細の状態のまま、生糸1本1本糸を引き出していく。まさに、身体中の神経を集中させて丁寧に糸と向き合い、織りあげていくことで羽衣のように空を舞うストールが生まれた。

神業とも言えるわずか3gのストールは、完成までに約90日を要したという。そのストールを織りあげたのが、今回沖縄で訪ねた繭織工房の上原美智子さんだ。ふわりふわりと空を舞う3gのストールには、上原さんの自然が生み出した素材への敬意と、染織に対する熱意が詰まっている。

ふわりふわりと空を舞う3gのシルクストール

沖縄で生まれ育ち、幼児教育の勉強をするために上京した上原さん。沖縄を出てはじめて「沖縄について何も知らない自分に気がついた」という。若き頃の上原さんが、故郷である「沖縄のことを知りたい」という一心で通ったのが東京・駒場にある日本民藝館だった。そこで焼き物や織物を見ているうちに「自分でも染織をやってみよう」という気持ちが芽生えていく。彼女を染織の道に導いたのは、民藝の父・柳宗悦氏の甥である柳悦博氏だった。その当時、すでに多くの弟子を抱えていた柳氏の工房だったが「沖縄にとてもお世話になったから、沖縄への恩返しのつもりで」と上原さんを弟子として迎え入れる。上原さんは柳氏の元で、染織のいろはを2年半かけて学んだ。

そこで上原さんが学んだのは「1に素材。2に素材。3、4がなくて5に素材」というくらい、とにかく織物は素材に尽きるという柳悦博氏からの教えだった。「市販の糸を買ってきては、糸の撚りを戻したり、ふたたび合糸をしたり…」。柳氏の工房で過ごした2年余の歳月で、素材が生み出す風合いを肌で感じ、自然の生み出す素材が持つ素材感を覚えていったのだという。そして「沖縄に帰ったら、ちゃんと沖縄の仕事をして欲しい」という柳氏との約束通り、74年に帰沖。

ただ、東京にいる時には恋いこがれていた故郷・沖縄だったにも関わらず、いざ沖縄の地に居を移してみると「右を見ても、左を見ても沖縄という状況にうんざりしてしまったんです。伝統工芸にも関心が持てなくなってしまって…。私がやりたかったことは、これじゃないって」と上原さん。

「服地を織ってみたり、今の時代にあった染織とは何だろう」と、様々な視点から思案する日々があったのだという。そこでもう一度、自分がこだわってきた素材感に立ち返って染織を考えてみようと思った。

通常160デニールから200デニール程の太さになるよう合糸された糸から着物などに使われる反物は織られていく。ある時、上原さんは27デニールの着物を織る前の原糸を手にする機会を得る。その時から「この糸1本で織ってみよう」と極細糸を用いた作品を織りはじめた。そして、空気をはらんだような繊細な風合いの「あけずば織」が誕生した。

「あけず(トンボ)」と「ば(羽)」を指す“あけずば”という言葉は、古くから伝わる琉球舞踊の唄の中にも登場する言葉。琉球舞踊の唄の中では「愛しいあの方に、とんぼの羽のように薄い薄い着物を織って差し上げたい」と唄われているのだそう。

あけずば織「染織は、人と自然の共同作業」沖縄で上原美智子さんに会いに。--後編【ENcounter vol.3】に続く。

神業とも言えるわずか3gのストールは、完成までに約90日を要したという。そのストールを織りあげたのが、今回沖縄で訪ねた繭織工房の上原美智子さんだ。ふわりふわりと空を舞う3gのストールには、上原さんの自然が生み出した素材への敬意と、染織に対する熱意が詰まっている。

ふわりふわりと空を舞う3gのシルクストール

沖縄で生まれ育ち、幼児教育の勉強をするために上京した上原さん。沖縄を出てはじめて「沖縄について何も知らない自分に気がついた」という。若き頃の上原さんが、故郷である「沖縄のことを知りたい」という一心で通ったのが東京・駒場にある日本民藝館だった。そこで焼き物や織物を見ているうちに「自分でも染織をやってみよう」という気持ちが芽生えていく。彼女を染織の道に導いたのは、民藝の父・柳宗悦氏の甥である柳悦博氏だった。その当時、すでに多くの弟子を抱えていた柳氏の工房だったが「沖縄にとてもお世話になったから、沖縄への恩返しのつもりで」と上原さんを弟子として迎え入れる。上原さんは柳氏の元で、染織のいろはを2年半かけて学んだ。

そこで上原さんが学んだのは「1に素材。2に素材。3、4がなくて5に素材」というくらい、とにかく織物は素材に尽きるという柳悦博氏からの教えだった。「市販の糸を買ってきては、糸の撚りを戻したり、ふたたび合糸をしたり…」。柳氏の工房で過ごした2年余の歳月で、素材が生み出す風合いを肌で感じ、自然の生み出す素材が持つ素材感を覚えていったのだという。そして「沖縄に帰ったら、ちゃんと沖縄の仕事をして欲しい」という柳氏との約束通り、74年に帰沖。

ただ、東京にいる時には恋いこがれていた故郷・沖縄だったにも関わらず、いざ沖縄の地に居を移してみると「右を見ても、左を見ても沖縄という状況にうんざりしてしまったんです。伝統工芸にも関心が持てなくなってしまって…。私がやりたかったことは、これじゃないって」と上原さん。

「服地を織ってみたり、今の時代にあった染織とは何だろう」と、様々な視点から思案する日々があったのだという。そこでもう一度、自分がこだわってきた素材感に立ち返って染織を考えてみようと思った。

通常160デニールから200デニール程の太さになるよう合糸された糸から着物などに使われる反物は織られていく。ある時、上原さんは27デニールの着物を織る前の原糸を手にする機会を得る。その時から「この糸1本で織ってみよう」と極細糸を用いた作品を織りはじめた。そして、空気をはらんだような繊細な風合いの「あけずば織」が誕生した。

「あけず(トンボ)」と「ば(羽)」を指す“あけずば”という言葉は、古くから伝わる琉球舞踊の唄の中にも登場する言葉。琉球舞踊の唄の中では「愛しいあの方に、とんぼの羽のように薄い薄い着物を織って差し上げたい」と唄われているのだそう。

あけずば織「染織は、人と自然の共同作業」沖縄で上原美智子さんに会いに。--後編【ENcounter vol.3】に続く。